|

|

Was sagt der Ertrag einer Photovoltaikanlage aus?Der PV-Ertrag gibt an, wie viel Solarstrom von der Photovoltaikanlage in einem bestimmten Zeitraum erzeugt wird. Typischerweise wird der Jahresertrag betrachtet, aber auch einzelne Monate eignen sich gut für einen Vergleich.

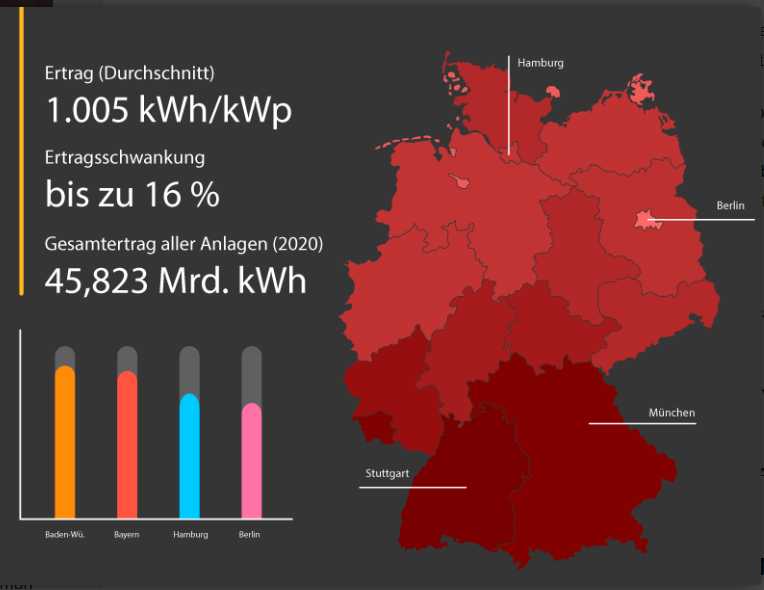

PV-Ertrag in Deutschland (Schaubild von Jens Burkhardt ); Der Tagesertrag schwankt je nach Wetter sehr stark und hat nur eine beschränkte Aussagekraft. Der Ertrag einer PV-Anlage ist eines der wichtigsten Faktoren für die Erfolgsmessung des Anlagenbetreibers. Wie hoch ist der Jahresertrag einer PV-Anlage in Deutschland?Der Jahresertrag einer Photovoltaikanlage beträgt im Durchschnitt etwa: PV-Jahresertrag je Nennleistung (Tabelle)

Die Tabelle zeigt die erwarteten Jahreserträge von Photovoltaikanlagen unterschiedlicher Größe bzw. Nennleistung in Deutschland. Spezifischer Ertrag einer PhotovoltaikanlageDer spezifische Ertrag einer PV-Anlage gibt an, wie viel Solarstrom eine Anlage pro installierter Leistungseinheit in einer bestimmten Zeiteinheit (z.B. Tag, Monat oder Jahr) produziert.

Schauen wir uns nun den spezifischen Photovoltaik-Ertrag von 2011 bis 2022 an:

Die Daten stammen aus der größten deutschen Photovoltaik-Ertragsdatenbank und repräsentieren ein breites Spektrum an geografischen und klimatischen Bedingungen Der spezifische Jahresertrag von Photovoltaikanlagen schwankt von Jahr zu Jahr . Das liegt an den Klima- bzw. Witterungsbedingungen, welche jährlichen Fluktuationen unterliegen. Wie hoch ist der Jahresertrag von PV-Anlagen in den einzelnen Bundesländern?Je nach regionalem Standort der Solaranlage fallen die zu erwartenden PV-Erträge aber unterschiedlich aus. In der nachfolgenden Tabelle ist der spezifische Jahresertrag einer Photovoltaikanlage in allen deutschen Bundesländern zu sehen:

Die verwendeten Ergebnisse beruhen auf dem Datensatz vom PV-Simulationstool "PV-GIS". Die Resultate wurden unter optimalen

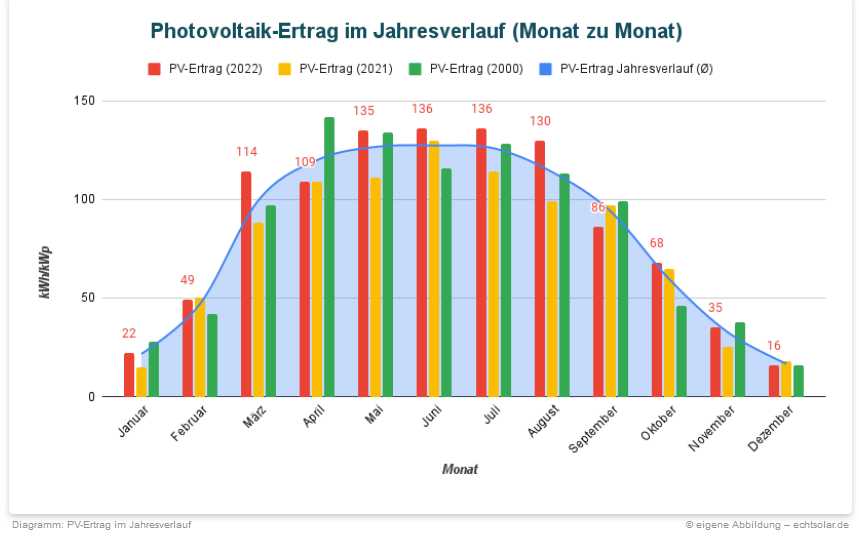

Bedingungen berechnet, es wurde eine Dachneigung von 35° und eine exakte Südausrichtung angenommen. Photovoltaik-Ertrag pro m² Je nach Wirkungsgrad vom Solarmodul kann der PV-Ertrag pro Quadratmeter etwas höher oder niedriger ausfallen. Die effizientesten Solarpanels schaffen bis zu 230 Wp pro m². Schauen wir uns ein Beispiel mit 50 Quadratmeter Dachfläche an: Beispielrechnung für PV-Anlage mit 8 kWp Leistung: Benötigte Fläche = 8.000 Wp / 215 Wp pro m² = ~ 37 Quadratmeter Ertrag PV-Anlage im JahresverlaufDer Ertrag einer Photovoltaikanlage ist im Jahresverlauf nicht gleichmäßig, sondern variiert von Monat zu Monat stark. Das liegt an der unterschiedlichen Wetterlage, der Anzahl von Sonnenstunden und der Strahlenintensität. Die Erträge über den Jahresverlauf zeigen, dass der höchste Stromertrag mit 126 bis 127 kWh/kWp üblicherweise in den Monaten

Mai bis Juli generiert wird, während im Winterquartal von Dezember bis Februar mit 17 bis 47 kWh/kWp die niedrigsten Werte verzeichnet werden.

Der PV-Ertrag im Jahresverlauf ist annähernd glockenförmig. Wie hoch fällt der Solarertrag der 4 Jahreszeiten aus?

|

|

Jahreszeit |

Spezifischer PV-Ertrag |

Anteil am Jahresertrag |

|

Frühling (Mar, Apr, Mai) |

346 kWh/kWp |

35 % |

|

Sommer (Jun, Jul, Aug) |

367 kWh/kWp |

37 % |

|

Herbst (Sep, Okt, Nov) |

186 kWh/kWp |

19 % |

|

Winter (Dez, Jan, Feb) |

85 kWh/kWp |

9 % |

Wie festzustellen ist, ist der PV-Ertrag im Winter am niedrigsten und im Sommer am höchsten. Das Verhältnis der Stromproduktion von Winter zu Sommer liegt bei ca. 1:4.

Dass der gesamte Winter nur 9 % vom Jahresertrag ausmacht, ist eine wichtige Information für die Planung der PV-Anlage, weil es den Eigenverbrauch und damit auch die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage beeinflusst.

Der Frühling fällt mit einem mittleren Solarertrag von 346 kWh/kWp nur minimal hinter dem Sommer zurück. Im Frühling ist zwar

die durchschnittliche Strahlenenergie geringer als im Sommer, dafür ist die Umgebungstemperatur geringer, was einen positiven Einfluss auf die Leistung der PV-Anlage hat (siehe Temperaturkoeffizient).

Der Herbst liegt mit einer Energieausbeute von 186 kWh/kWp in der Mitte zwischen Sommer und Winter.

PV-Ertrag im Tagesverlauf

Der PV-Ertrag im Tagesverlauf variiert aufgrund der sich ändernden Sonnenposition und der damit verbundenen Intensität der Sonneneinstrahlung.

In der Regel liegt der Höhepunkt der Stromerzeugung gegen Mittag, denn dann ist der höchste Sonnenstand erreicht und die Sonnenstrahlen treffen in einem günstigen Winkel (fast senkrecht

) auf die Fläche der Photovoltaikanlage.

In der nachfolgenden Abbildung lässt sich gut erkennen, wie die Stromerzeugung mit dem Aufgehen der Sonne bis zum Mittag

ansteigt und dann wieder langsam, bis zum Sonnenuntergang absinkt. Mit Einsetzen der Dunkelheit und in der Nacht wird kein Ertrag erzeugt.

Übrigens, ist die PV-Anlage nach Osten ausgerichtet, verschiebt sich die Stromerzeugung in die Morgenstunden und bei einer Westanlage mehr in Richtung Abend.

Wichtig zu wissen: der Stromverbrauch und die Solarstromproduktion überschneidet sich nur zu einem Teil. Da sich PV-Eigenverbrauch im Vergleich zur Einspeisung besonders lohnt, kann es ratsam sein dessen Nutzung zu optimieren, z.B. indem ein Stromspeicher verwendet wird.

Einflussfaktoren auf den Ertrag einer PV-Anlage

Wie viel kWh eine Photovoltaikanlage produziert bzw. wie hoch der Ertrag ausfällt, hängt von diversen Einflussfaktoren ab. Schauen wir uns jeden Faktor im Detail an.

1) Leistung der PV-Anlage

Je höher die installierte Leistung der Photovoltaikanlage ist, desto größer fällt auch der Ertrag aus. Die Leistung wird in Kilowatt Peak

(kWp) angegeben und bei Standard Testbedingungen ermittelt.

Die STC (Standard Test Conditions) sind:

- Einstrahlung von 1000 W/m²

- Photovoltaikmodule haben eine Temperatur von 25° C

In der Realität stellen die STC daher, zumindest in unseren Breitengraden, in etwa die Maximalleistung eines Solarmoduls dar. Eine

Photovoltaikanlage mit 10 kWp wird nicht mehr als 10.000 Watt im Moment bringen. Das liegt vor allem an dem sinkenden Wirkungsgrad bei steigenden Temperaturen.

Die Gesamtleistung der Anlage hängt also im Endeffekt von der Anzahl der Solarmodule und deren Wirkungsgrad ab.

Je höher der Wirkungsgrad der PV-Anlage, desto weniger Platz wird für ein kWp benötigt. In unserem Solarmodul Test und Vergleich lassen sich finden Sie die effizientesten Modelle auf dem Markt.

2) Globalstrahlung (Standort der Anlage)

Die Sonneneinstrahlung ist überall auf der Welt unterschiedlich stark ausgeprägt. Am Äquator ist die Sonnenenergie am

stärksten und erreicht im Vergleich zu Deutschland oder Österreich das 2,5-fache.

Je nördlicher die Photovoltaikanlage steht, desto schwächer ist die Solarenergie und Energiegewinnung.

Die Globalstrahlung wird in W/m² (Watt pro Quadratmeter) angeben. Diese Kennzahl gibt den Momentanwert der Sonneneinstrahlung an.

Noch interessanter ist aber die Summierung auf ein ganzes Jahr. Dieser Wert wird dann in kWh/m² (Kilowattstunden je

Quadratmeter) angegeben und ist abhängig von der Strahlenintensität und der jährlichen Sonnenstunden.

Durchschnittliche Kennzahlen für Deutschland sehen so aus:

Volle Momentan-Einstrahlung (wolkenlos): 1000 W/m²

- Jahressumme Globalstrahlung: 1150 kWh/m²

Durchschnittliche Kennzahlen der Globalstrahlung für Österreich:

Volle Momentan-Einstrahlung (wolkenlos): 1090 W/m²

- Jahressumme Globalstrahlung: 1250 kWh/m²

3) Ausrichtung und Neigungswinkel

Die Dachausrichtung hat enorme Auswirkungen auf den Ertrag einer Solaranlage. Eine Ausrichtung direkt nach Süden führt zu der größten Stromerzeugung.

Die meisten Häuser haben allerdings keine perfekte Ausrichtung in Richtung Süden, sondern weichen nach Osten oder Westen ab.

Welchen Einfluss das hat, lässt sich in der Photovoltaik-Neigungswinkel-Tabelle ablesen.

Noch detailliertere Informationen zum Thema Photovoltaik-Ausrichtung lassen sich hier finden.

Die Neigung der Photovoltaikanlage ist auch wichtig. Der Jahresstromertrag wird bei einer guten Neigung maximiert.

Im bestmöglichen Fall treffen die Sonnenstrahlen genau in einem 90° Winkel

auf die Solarzellen, das passiert allerdings nur selten.

Der Sonnenstand verändert sich aber stark über den gesamten Jahresverlauf, deshalb beruht das Optimum immer auf einer Mischkalkulation. Im Winter steht die Sonne tief, ein steiler Winkel ist hier besser. Im Sommer steht die Sonne sehr hoch am

Himmel, ein flacher Winkel führt zu mehr Ertrag.

Doch, was ist nun der perfekte Winkel über das gesamte Jahr? Das kann nur im Zusammenspiel mit der Ausrichtung betrachtet

werden. Für eine Südausrichtung sind 30 bis 45 Grad Dachneigung optimal. Gibt es stärkere Abweichungen, ist ein flacher Neigungswinkel besser geeignet.

4) Verschattung

Schatten hat einen negativen Effekt auf den Photovoltaik-Ertrag. Die Solarmodule sind in den meisten Fällen in Reihe geschaltet, deshalb ist die Stromstärke vom schwächsten Glied abhängig.

Die Verschattung eines einzigen Moduls kann so die gesamte Anlagenleistung vermindern.

Doch ganz so schlimm ist es in der Realität nicht.

Mithilfe von Bypassdioden

können einzelne Verschattungen übersprungen werden.

Ein großes Problem stellen größer Schattenflächen dar. Diese werden vor allem von Bäumen, nahen Gebäuden, Dachgauben,

Schornsteinen und Satellitenschüssel verursacht.

Bei der Planung von Solaranlagen ist zu beachten, dass die Sonne stetig in Bewegung ist. Ein Sommertag ohne Schatten ist nicht auf

den Winter übertragbar, weil der Sonnenstand viel niedriger ist.

Bei diffusem Licht (keine Sonne/Schatten) fällt der Ertrag einer PV-Anlage deutlich geringer aus.

5) Wirkungsgrad

Die Solar-Erträge hängen auch vom Gesamtwirkungsgrad der Photovoltaikanlage ab. Folgende Faktoren beeinflussen den Wirkungsgrad der PV-Anlage:

- Modulwirkungsgrad

- Wirkungsgrad vom Wechselrichter

- Leitungsverluste vom Solarkabel

Der Modulwirkungsgrad ist abhäüngig von der ausgewählten Zelltechnologie. Monokristalline Solarmodule erreichen aufgrund der fortschrittlichen Solarzellen den besten Wirkungsgrad mit über 22 Prozent. Fast alle Photovoltaik-Hersteller haben diese im Sortiment.

Wie berechnet sich der Photovoltaik-Ertrag?

Um den Ertrag einer PV-Anlage zu berechnen, benötigt es folgende Daten:

- Installierte Leistung in kWp

- Ausrichtung bzw. Azimutwinkel

- Neigungswinkel bzw. Aufstellwinkel

- Jährliche Stromerzeugung am Standort (kWh/kWp)

Die Daten zu Punkt Nummer 4, für die jährliche Stromerzeugung findet man auf dem "PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM" oder kurz PV-GIS zu ihrem Standort.

Wenn Sie schnell ein genaues Ergebnis haben wollen, können Sie auch einen (Online) PV-Ertragsrechner verwenden. Damit lässt sich

der Photovoltaik-Ertrag mit der Eingabe einiger Daten berechnen.

Die Alternative ist eine Überschlagsrechnung.

Die Formel für den Ertrag der PV-Anlage sieht so aus:

PV-Ertrag=Anlagenleistung in kWp*Ausrichtungsfaktor * 1.000 kWh pro kWp

Der Ausrichtunsgfaktor sieht so aus:

|

Ausrichtung |

Faktor |

|

Süd |

1,0 |

|

Südwest |

0,95 |

|

Südost |

0,95 |

|

West |

0,80 |

|

Ost |

0,80 |

|

Nordwest |

0,65 |

|

Nordost |

0,65 |

|

Norden |

0,55 |

Beispielrechnung PV-Ertrag:

Das Hausdach ist nach Südost ausgerichtet und es soll eine Anlagenleistung von 10 kWp installiert werden.

Solarertrag = 10,0 kWp * 0,95 * 1.000 kWh/kWp = 9.500 kWh

Der Jahresertrag der PV-Anlage mit Südostausrichtung und 10 kWp beträgt ca. 9.500 kWh.

PV-Bilder

Solarzelle

Installationsschema Photovoltaik

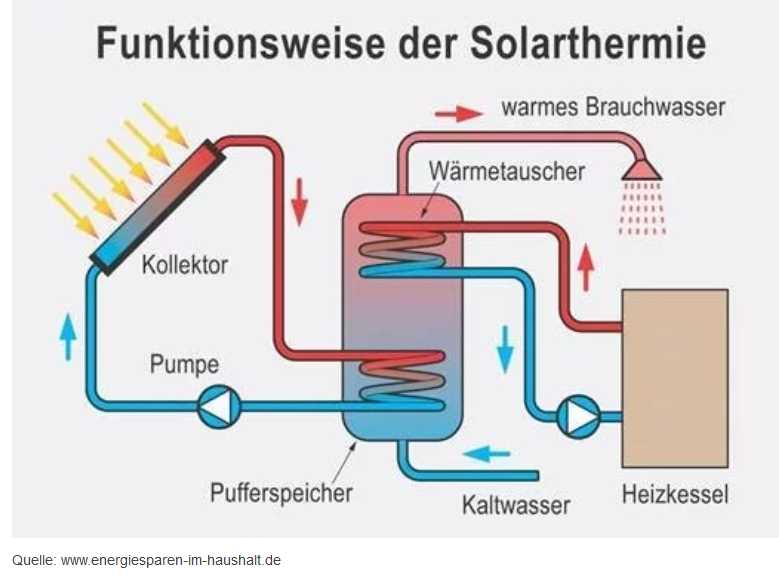

Vergleich dazu Solarthermie

|

|

|